皆さんこんにちは♪

《今日、家族でゲームしない?》のブログへようこそ!

お母ちゃんのすう子です。

今回は、我が家で遊んでいる玉転がし・ボール転がしのアナログゲームをまとめてご紹介!

息子が好きな系統なので集めていますが、親目線でも指先の運動、継続して集中する力、ギミックを理解しようとする思考、ゴールできた時の達成感など、知育面でもいい影響があると思っています。…そう思いたい!!

あとは電池不要で遊ぶことが出来るところも、買ってきてすぐに遊び始められるので好きです。

オレはこういうゲームが大好きです!!

おもちゃ屋さんにも数多くの玉転がし系ゲームが陳列していますよね!どれも気になりますが、難易度やギミックにそれぞれ特徴があるので、ぜひお子さんの興味や年齢に合わせて選んでみてください♪

小さいお子さんの誤飲にはご注意ください。

この記事では以下の内容をご紹介しています。

- 対象年齢

- ゲームの感想

- 親目線で良いと思ったところ

- 息子のこのゲームの「ここが好き!」

ボール転がし・玉転がしゲーム購入前の参考にしていただけたら嬉しいです。

ブラックフライデーでの購入や、クリスマスプレゼントにもいいですよね◎

アスレチックランドゲーム

1つ目は【アスレチックランドゲーム】です。

対象年齢…5歳

レトロ感溢れる定番エキサイティングアクションゲームの復刻版!

レバーやボタンを上手に操作しながら、鉄球をゴールまで運びましょう。どこを動かしたらどこが動いて、それくらいの力が必要なのか…何回も失敗を繰り返しながら、少しずつ進んでいくことで達成感を味わうことができます!

ジャンプする、転がす、迷路を抜ける等、分かりやすいギミックが多いところも第1弾の推しどころ♡息子もちょっと頑張ればクリアできるくらいの内容なので、「次やったらクリアできそう!」と思えるところも継続できるポイントだったと思います。

指先に神経を集中させるので、継続して集中する力や手先の器用さも養われたら親目線でも嬉しいですよね♪

本体の盤面や付属のタイマーのイラストが懐かしい雰囲気を醸し出してくれてる~♡

レトロ感もあるので、おじい様おばあ様も懐かしいと感じるのではないでしょうか♪1人用ですが、昔話に花を咲かせながら3世代で遊ぶこともできそうですね!

息子の推しポイントは『ジャンプするところ!』

ジャンプして輪っかを通り抜けるところが、サーカスみたいで面白いらしいです。

力を入れすぎないようにするか、すごく力を入れて飛び越えたりすると楽しかったです!

アスレチックランドゲームはシリーズで発売されていますが、この第1弾は一番オーソドックスで遊びやすいギミックが多く、初めて遊ぶお子さんにも程よい難易度だと思います。シリーズで迷ったらまずはコレ!

付属でタイマーがついていますが、このタイマー音がジリジリと結構な音を響かせており、そこにも懐かしさを感じてしまいます。ただしタイマーが切れる前にゴールできないので我が家は使っていません(笑)。

アスレチックランドゲーム/シーアドベンチャー

2つ目は【アスレチックランドゲーム シーアドベンチャー】です。

対象年齢…5歳~

海がテーマになってギミックも新しくなった、アスレチックランドゲームシリーズの第2弾!

横型なのは変わらず、復刻版とは一味違った新たなギミックも多数!我が家も序盤から苦戦しました(笑)。

前作と変わらず、レバーやボタンを使って鉄球をゴールまで運びます。いつもと同じ?と思いきや、途中2択のコースで強制的にコースを戻されることもあり、タイムアタックで最速ゴールするには運も味方につけなければなりません。

飛び跳ねたりくるくる移動したり…まるでイルカが跳ねたり渦潮の渦を思わせる動きで、まさに海!躍動感があります!

私も息子も前作より失敗する回数が多く、個人的にこちらの方の難易度は高い気がします。個人的にですが、最初のギミックがマジで…マジで難しかった。

息子の推しポイントは『ピンボールみたいに弾くところ!』

進んだ先が先ほどの渦巻きのところなので、この場所だけを何回も繰り返して遊んでいました!

ぐるぐるするところもおっきくて楽しいです!

前作のアスレチックランドゲームとシーアドベンチャーの「ゴール」と「スタート」を繋げられるアダプターが付属しているので、続けて2つのコースを遊ぶこともできちゃいます♪1人でタイムアタックしても良し!2人並んで遊んでも良し!※本体同士はくっつかないのでズレます。そこだけご注意ください。

シリーズで揃えたいとお考えの方には、アダプターのついている第2弾以降のアスレチックランドゲームで繋げてでも遊んでほしいです♪

アスレチックランドゲーム/レベルアップ

3つ目は【アスレチックランドゲーム レベルアップ】です。

対象年齢…5歳~

縦型になったコースを駆け上がる!アスレチックランドゲームのシリーズ第3弾!

なんと今回は縦に連なったコースを、重力に逆らって下から上に登っていきます!玉転がしではありません。玉登りです。…は?

今までのシリーズともまた違い、ボタンを押す力加減も絶妙で難しく、今までよりも微調整が必要!

しかも、ちょっと鉄球がコースからズレただけで落下して失敗になります。今までもそうでした?そうでしたよね、そうなんですが、なんか落ちやすい気がします(笑)。まさに名前の通り「レベルアップ」したアスレチックランドゲームがこれ!

最後の最後に待っているのはゴールへのバンジージャンプ!

上から下に落ちていく爽快感もヤミツキになります♪

今までアスレチックランドゲームシリーズを楽しまれてきた方も、新たな刺激を感じることでしょう。定番が覆されて新しくなる進化、大好きです♡

さらに縦型なので、今までのシリーズと比較すると置き場所は省スペース!オシャレなネオンカラーも相まってインテリアにもできそうです。

息子の推しポイントは【最後くるくる回って落ちていくところ!】

なんで真っ逆さまにベルのところに落ちていくのか、何回も見て繰り返していました。吸い込まれるように落ちていく鉄球が不思議でたまらないようです♡

たまに手を使うけど、それも楽しいです!

さらにレベルアップしたギミックを楽しみたい方や、インテリアにも活用したい方必見です♪

今までのシリーズと違って縦型なところに進化を感じますね!

ネオンな宇宙カラーもそそられます♡

スーパーマリオ 大冒険ゲームDX

4つ目は【スーパーマリオ 大冒険ゲームDXクッパ城と7つの罠】です。

対象年齢…6歳~

ゲームの世界の地下を彷彿とさせるコースを進んでゴールを目指すアクションゲーム!

土管に入って地下の面に入ったときのBGMが聞こえてきそうな雰囲気。ギミックにも敵がウヨウヨ…。落ちることなくゴールにたどり着けるのかドキドキ!

超個人的な話ですが、最初箱を見ただけでは「簡単なんじゃない?」なんて思ってしまっていました。本当にすみません、難しかったです(笑)。

上記のアスレチックランドゲームシリーズのような細かくボタンやレバーの操作をする必要はなく、基本はボタンを押すかツマミを回すかです。操作自体はシンプルですが、思ったところに思ったように飛んでいかないプラスチック製の玉に四苦八苦!

このゲーム、重みのある鉄球ではなく軽いプラスチック製の玉を使うところもミソ。

軽い分、ボタンを押す力にも気合を入れますが、力を入れすぎたりタイミングがズレるとすぐにコースから外れてしまいます。実は我が家では誰もゴールにノーミスで辿り着けていません。

マリオがいるだけでワクワクしちゃう!ってお子さんには、キャラクターとコラボしているゲームが気になっちゃいますよね♪

息子の推しポイントは『最初のパックンフラワーとキャラが変えられるところ』

最初に待ち構えるギミックにパックンフラワーを飛び越えるところがあるのですが、小さいけどよく見たらパックンフラワーって箇所があり、これが可愛いらしい♡

さらに他のマリオシリーズで使うコマを入れ替えることができる「リンクシステム」採用なので、より立体感のある見た目に変化させることもできます!

今1番やってるのはこれ!玉も鉄じゃないから難しかったです!

もしかしたら難しくて途中で諦めてしまう時もあるかもしれませんが、心強いキャラクター「マリオ」が一緒です!マリオ好きなお子さんと、一緒にクッパ城を攻略しましょう!

コースも土管カラーになっているところがいいですね♡

スリルボム

5つ目は【スリルボム】です。

対象年齢…6歳~

爆弾が落ちてくるギリギリのところで自分のボールを発射させて、爆発するかしないかのギリギリを狙うハラハラアクションゲーム!…本当に爆発はしません。

※今回こちらだけ系統が違いますが、息子の好きなゲームなのでご紹介させていただきます。

中央の爆弾がくるくると回って、中央の穴に近づいてきます。穴の先は全員同じところに集まるので、爆弾より後に到着してしまったらアウト!逆に早すぎても低い得点にしかなりません。自分だけギリギリに集合場所に到着するように、自分のカラーの玉を出発させます。

この「球を出発させるタイミング」がめっちゃポイント!爆弾の転がし方によっては、早く落ちて聞いたりジリジリと回って落ちてこなかったりするので、しっかりと爆弾の動きを見ておく必要があります。毎回同じタイミングで出発させればいいわけでなない、というところが夢中になりますね!

中央の爆弾を目で追ったり、相手の発射するタイミングを見て自分のタイミングも判断したり、この一瞬に集中する力が養われそうです。

息子の推しポイントは『全部を一気に転がすところ』

具体的には爆弾やプレイヤーの持ち玉、全てを一気に中央の受けに転がして、その様子をじっくり観察することです(笑)。これは勝負関係なく、ただただ見たいだけなのですが、落ちてきた玉を拾ってまた転がして、手動の永久機関を作ることが好きなようです。

たまが出てくるとき、どんな順番になってるか分からなくて、爆弾より後だと悲しいです!

今回ご紹介しているゲームは1人で遊ぶものがほとんどですが、こちらのスリルボムは最大4人まで遊ぶことができ、勝ち負けも決まります。瞬発力や判断力を使いながら遊びたい方に。

記事を執筆した当時、息子はまだ2歳だったんだと思うと…時の流れは速い。

ちなみに6歳になる今でも現役で遊んでいます!

グラヴィトラックス

6つ目は【グラヴィトラックス】です。

対象年齢…8歳~

自分でコースを作って遊ぶ、最初から最後まで自分で作り上げることのできるプログラミング的ゲーム!

カーブや直線、分かれ道など様々な形のコースを土台に合わせて自由に組むことのできる、息子も私も大好きなゲーム♡

スタートからゴールまで決めてもいいですが、個々の拡張パーツを組み合わせてずっと転がり続ける永久機関コースを作りあげることもでき、完成形は個性あふれる超大作!!

1回作り始めたら30分は集中して作っているので、これを始めたら何もできません(笑)。集中力や想像力、プログラミング的思考力、親目線で子どもに育って欲しいと感じるところを網羅してくれているように思います。もちろん大人が本気で作っても楽しいので、個人的には脳トレにもなりそうだと感じています。

我が家はスターターセットに追加パーツも加わった「エクストリーム」を持っていますが、それらに加え以下の拡張パーツを持っています。これらも組み合わせ、特大のコースを作ることが楽しくてたまんない♡

【スターターセット】※私の持っているものとは違うスターターセットです。

パーツがたくさん入っているので、これだけでも十分色んなコースが作れます!初めてさんにはスターターセットがオススメ!

【ザ・ゲーム・コース】

必要なパーツと、スタート・ゴールだけが書かれたカードをもとに、どうやって道を繋げるか考えます。無事にゴールに到着出来たらクリア!謎解き感覚で楽しみましょう♡

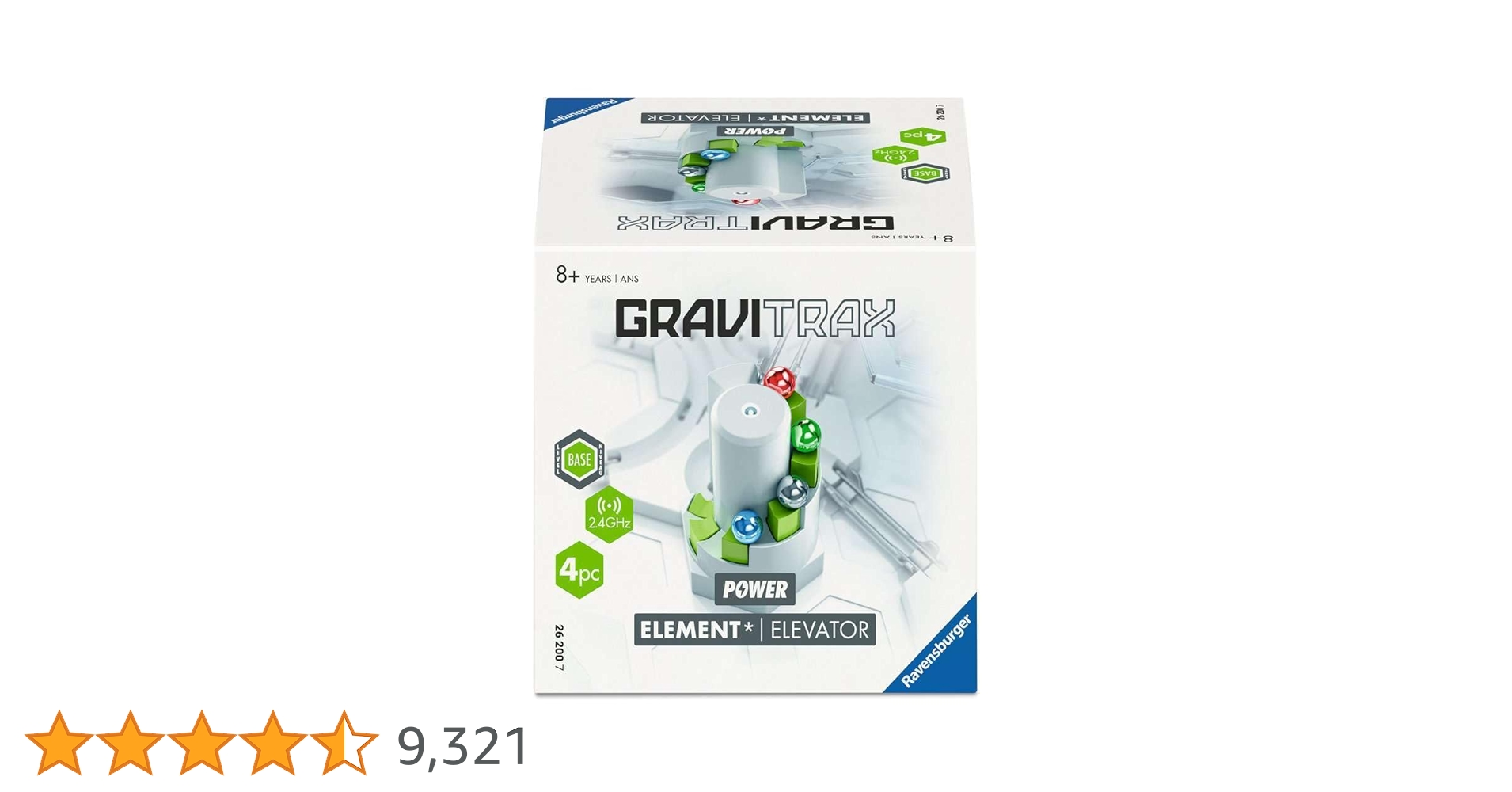

【エレベーター】

電池を入れたら電動で鉄球を下から上に運んでくれる万能パーツ!この子が来てから、我が家の永久機関コースづくりが捗りました~♡こちらのみ電池を使用します。

【バーティカル】

高さを出したコースを作るときに必要なパーツが入ったセット!物は上から下に落ちている重力を考えながら作ることができ、高さのあるコースを作り甲斐があります。スタートセットと合わせて高さのあるコースを作るときにオススメ!

【マグネットキャノン】

磁力を使って反対側の鉄球を勢いよく発射させるパーツ。少し扱いが難しかったので我が家では出番少な目ですが、発射する玉の勢いがすごいです。

息子の推しポイントは『おっきなコースができるところ』

小さい時からプラレールが好きだったので、こういう自分で1から考えてコースづくりをするプログラミング的なことができ、それが複雑に大きくなればなるほど楽しさが増しているように感じます。

。手に取ったものを次々に組み合わせていくので、毎回違った完成形になるところも楽しいみたい!

遊ぶ時はお父ちゃんかお母ちゃんと一緒にやってるよ!ちょっと片付けが大変だからそのまま置いときたいです!

遊びながら自然に養われて欲しいところが盛だくさん♪ぜひ親子でコースを作ってみてください♡

大人になっても楽しめるシックなデザイン!この先もたくさん遊んでほしいと思っています。

まとめ

いかがでしたか?

今回は我が家が実際に遊んでいる【玉転がし・ボール転がし系ゲーム】についてまとめました!

こういうゲームは箱が大きいので、集めて積んだら圧巻です(笑)。

息子が好きなジャンルなので好んで購入していますが、紹介しきれていないゲームも数多くあり、目移りしてしまいますよね。特にアスレチックランドゲームに関して言えば、2025年に新作【アスレチックランドゲーム SASUKE】が新登場し話題になっています!

日頃から遊んでいる息子ですが、知育の面で劇的な成長をしているかは正直判断が難しいです。

ですが、継続して飽きずにずっと遊んでいる点や、幼いころからの「好き」が未だに変わらない点、真剣にゲームに向き合う姿を見ると、買って良かったな~としみじみ感じてしまいます。

ゲームが知育に活かされたと実感するのはまだ先でしょう。今はそういうことに囚われすぎず、親子で楽しむ時間のアイテムの1つとして活用しています♪

お子さんが楽しめるゲームに出会えますように。

今回ご紹介したゲームも検討していただけたら最高に嬉しいです。

このほかにも、お勉強にも役に立ちそうなボードゲームもご紹介しています!遊びながら知識も増えたら一石二鳥ですね。ぜひ合わせてご覧ください♡

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント